韮山・蛭ヶ小島は、三島・沼津と逆三角形を成す。

「蛭ヶ島(源頼朝配流の地)」「このあたりを、韮山町四日町字蛭ヶ島といい、平治の乱で敗れた源義朝の嫡子、兵衛佐(ひょうえのすけ)頼朝配流の地といわれている。狩野川の流路変遷の名残をとどめてか、近在には古河・和田島・土手和田等の地名が現存するところから、往時は大小の田島(中州)が点在し、その一つが、この蛭ヶ島であったことが想像される。永暦元年(1160)14歳でこの地に流された頼朝は、治承4年(1180)34歳で旗挙げ、やがては鎌倉幕府創設を成し遂げることとなるが、配流20年間における住居跡等の細部は詳らかではない。しかし「吾妻鏡」治承4年の記事によれば、山木攻め(頼朝旗挙げ)の頃は、妻政子の父、北条時政の館(当地より西方約1.5kmの守山北麓)に居住し館内で挙兵準備を整えたとある。このことから考えると、頼朝は、北条政子と結ばれる治承元年(1177)頃までの約17年間を、ここ蛭ヶ島で過ごしたものといえよう」

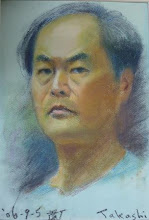

頼朝と政子の像

「北条時政が大番役の一人として京に上り伊豆を留守にしている間(1177頃)、31歳の源頼朝と21歳の北条政子は恋に落ちた。源氏の御曹司と結ばれたことが表沙汰になると面倒なことになると考えた時政は、政子を伊豆国の目代である山木判官平兼隆の元に嫁がせようと企てたが、祝言の晩政子は山木館を脱出し、熱海の東方伊豆山の走湯山権現に逃げ込んだ。当時の伊豆山権現は格式の高い神社である上、多数の僧兵が山にこもっていたので、平兼隆も北条時政も手出し出来ず、政子のしたためた手紙を受け取った頼朝は、伊豆山に行き、政子と相会することができた。かくて頼朝と政子は、伊豆山権現の保護によって、そこでめでたく夫婦になることができた」

なぎの木。近世中期の投節(なげぶし)の一つ「こんどござらば持て来てたもれ、伊豆のお山のなぎの葉を」

実をつけている

伊豆韮山の豪族時代の北条氏の居館があった守山。蛭ヶ小島から見る。手前の緑濃い小山がそれ

守山に半ば接近して撮影

蛭ヶ小島に接近すると、舗装道路(歩道)にこのような路盤が沢山埋め込まれている。それを読みながら歩を進めると長い道程も苦にならない。その中から抜粋して紹介

0 件のコメント:

コメントを投稿