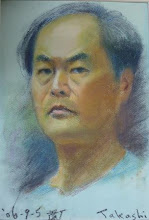

「彩の会」でモデルを描いてきた。

僕は本格的に絵の勉強に取り組んでからも(50歳頃までは)人が視覚で感ずる対象の色や形は万人に共通で同一だと信じていた。何故なら視覚の前に提示されている対象は万人に共通同一であり、視覚は神経生理学(科学)の世界に所属する、だから人によって差異が生ずる余地は殆どないと考えていた。しかし50歳頃からやっとそうではないことに気付いた。

「彩の会」で永年一緒に絵を描いてきた会員達が同じ風景、同じモデルを描いても各人で色や形が全然違うように表現される。僕が他人の画面の色や形に手を入れるとその人は僕の見え方(色や形)を理解はする。しかしその人は自分の見る色や形に直ぐに復帰する(従う)。

今思い返すと裕(双子の弟)がかつて意味深長な言葉を吐いた。小さい頃から裕と僕の絵は双子なのに相当違う。最も違う点は色。僕の絵は彩度が高いが、裕の絵は彩度が低い(グレイ調、奥田憲三先生が大家の様な絵と評したことがある)。裕があるとき僕の絵を見ながら言った、「隆にはこんな色に(彩度の高い色に)見えているんだろうなぁ」。今思うと裕は、自分には世界はそんなに鮮やかな色相には見えないんだがなぁ、と言ったのだ。裕と僕は一卵性双生児として一緒に育てられたから、それぞれの視覚を形成し活用する資質や環境は誰よりもよく似た条件を与えられて成長した筈。その二人にしてこの違いがある。

奥田憲三先生が写生旅行作品の展覧会で僕の絵の前で立ち止まり、「この人は色に迷いがない」と評したと人が教えてくれた。確かに僕には自分の色の見え方があるので迷いようがない。他の人は色の見え方に迷いがあるということか。

人の目の網膜には、暗所でも明るさを敏感に感ずる(暗所視)桿体細胞(約1億2000万個)と明所で色を感ずる(明所視)錐体細胞(約600万個)がある。網膜の中心窩の周りの小円部分は黄斑と言われ錐体細胞が集中密集している。

錐体細胞は黄斑を外れれば又その周辺から遠ざかるにつれ激減する。桿体細胞は黄斑の周辺に広く遠く分布する。対象に注目するということは黄斑に出来るだけ見ようとする像を結ばせようとすることを意味する。しかし(以下余談)それはカメラの様にピントを合わせることではない。普通、カメラと眼の構造機能は同一視されて網膜に結ぶ像は倒立し且つ左右逆転していると説明される。そして倒立・逆転現象を正常化するのは視覚情報を処理する大脳の役割だと説明する。しかし網膜像は倒立していなければ左右逆転してもいないだろう。眼とカメラは構造も機能も同一ではない(以上余談)。黄斑に集中密集する錐体細胞には三原色(赤・黄(緑)・青)を感ずる三種類があるそう(赤錐体細胞・緑錐体細胞・青錐体細胞)。この三種類の錐体細胞の活性化・鎮静化の調整・統合によって眼は自然界の無限の色を感ずることになる。人によって千差万別の色の感じ方が発生する根拠はここにある。(続く)

「奥田奈々子様。ご無沙汰していますが、お元気ですか。

私は、この週末(2003/10/25(土)26(日))写生旅行に行ってきました。今秋最初の写生でした。奥田憲三先生の形見の赤い上着(頂戴したあの上着)を着用して写生したのです。

赤い上着を着ながら、先生と一緒にその傍で描いたことのある思い出のポイントばかりを巡りました。土曜日は午前に

信州・白馬大出(F10号)

信州仁科三湖・中綱湖(F6号)

新潟県妙高高原・いもり池(F10号)

三枚とも派手な絵になりました。奥田先生の上着を着ていたのに絵は先生風とかけ離れてしまいました。奥田先生の傍で描いていたとき僕は先生のキャンバスに置かれていく色々のグレイの諧調の美しさ見事さに心を捉われていました。先生と僕のパレットが(そこに並べられた絵の具の色が)根本的に本質的に違っていたにも拘らずです(先生の絵の具はグレイ系が多かった。僕の絵の具は八野田先生の教えどおり原色系)。それが、奥田先生が亡くなられた途端に僕の絵はパレット通りの派手な(原色的な)絵になってしまいました(何だか格調が低そう)。元の木阿弥って感じです。良くも悪くもこれが僕らしい絵なんだ――そう思わざるを得ません。奥田先生もこう言って下さると思います。「三林さん、君は君らしく描きなされ。君には君の色がある。僕の真似はしなさんな」。これからも奥田先生のことを決して忘れず、しかし奥田先生の絵に囚われず、僕は僕なりの絵を描いていこう、そう思った写生旅行でした。

以上、報告終わり。お元気でお過ごし下さい。

描いた三枚の絵のデジカメ写真を付けておきます。いずれも、奥田先生がじっくり観察して味わっておられた風景です。」

11月5日。奥田奈々子さんからメールが来ていた。

『久しぶりにお仕事を離れ、どんなに楽しく過ごされたことでしょう。 どの絵からも、その時その場の清々しい空気、そっくりそのまま届けていただいているようで、見入ってしまいます。 その後、ご無沙汰しております。 今日は、一水会金沢展の初日、出かけたいと思います。 父を失った同じ年に、松下久信さんが日展特選をとられ、どんなに喜んだことか・・と思うと、残念にも思いますが、もしかしたらきっと、あちらの世界から、○○してくれたのかも・・・。 三林さんのすばらしい絵を父の祭壇に飾ります。「ほーほー」と長く長く見入って味わっていることでしょう。 本当にありがとうございました。 奥田奈々子』

奥田憲三先生は2003年3月3日に亡くなられた。

Saturday, June 28, 2003

この日、金沢市弥生町の故奥田憲三先生の自宅(奥田奈々子さん方)に伺い先生の絵二点(画業60年回顧展で購入)を受領してきた。奥田奈々子さんに謹呈を約束していた『奥田憲三先生の思い出』(最新版)3冊を徹夜で用意して持参した。

金沢市弥生町の迷路の様な住宅街をウロウロしていたら奥田奈々子さんが(多分家が分らなくて難渋していると案じて)(探しに)出て来てくれた。家の表札は『奥田憲三 一水会事務所』となっていた。家の中は大工さんが入ってアトリエをはじめ家中「足の踏み場もない」状態。奈々子さんに二階のアトリエから始めて家中案内して貰った。奥田先生のアトリエに僕はとうとう立った。アトリエの(唯一の)窓(明かりとり)に僕が目を遣っていると奈々子さんは(僕の関心を察して)「北向きです」と説明してくれた。さらに二階の倉庫、一階の倉庫の順に巡った。先生の絵や蒐集資料で溢れ返ったその雑然振りは半端でなかった。画業60年の年期が入った雑然振り(先生の頭の中では整理整頓=秩序化されていたんだろう)。奈々子さんが整理するには年単位の時間がかかろう。一階倉庫の隣が仏間。そこに入ると奥田先生の肖像写真が飾ってあった。御遺体は金大医学部に解剖実習用に献体されて未だ遺骨になっていない。奈々子さんが問わず語りに「遺骨がないので未だ父が死んだ実感がしないのです」。その遺影の前に坐り焼香。焼香後よく見ると肖像写真はその真後ろに飾られたP10号の風景画二枚に挟まれている(まるで本尊が脇侍仏に挟まれているよう)。そして何とその二枚の風景画は、先生最後の写生旅行(H14春、丹霞郷・戸隠・妙高高原)のとき僕が先生に進呈したP10号キャンバス二枚に先生が描かれた絵。その写生旅行二日目戸隠キャンプ場で奥田先生は、ここの景色は絵になる要素が総て揃っている、10号位で描かないと……と言われたので(にもかかわらず先生は今回体力気力の衰えを自覚されたのか小品キャンバスしか持参しておられなかったので)僕は背負っていた二枚のP10号キャンバスのうちの一枚の進呈を申し出た。先生は慎み深い方だがそのとき僕の申し出を快く受け容れて下さった。先生は(余程)大きな画面で画く意欲が湧いていたんだろう。翌日妙高高原いもり池の写生地でも僕は残り一枚のP10号キャンバスの提供を申し出た。やはり先生は嬉しそうに受け容れて下さった。その二枚のキャンバスに描かれた絵に再会して僕の目は輝いた(に違いない)。「このP10号の絵がやっぱり先生の絶筆になったんですか」そう僕が問うと奈々子さんは肯いた。そして彼女の口から予想もしなかった言葉が出た。「父は三林さんにキャンバスのお金の清算をしなかったんでしょう。この二枚の絵のうち好きな方を一枚お取り下さい。父も三林さんが受け取ってくれれば喜ぶと思います」。僕は思った――自分で好きな方を選ぶべきでない、遺族が先ず選択し僕は残りを有り難く頂戴しよう。そう申し出ると奈々子さんは(結局)『妙高高原いもり池畔』の絵を選択した。僕は『戸隠キャンプ場』の絵を頂戴した。『妙高高原いもり池畔』の絵は先生の正真正銘の『絶筆』(最終最後の写生)であり、『戸隠キャンプ場』の絵はその前日に描かれた。『戸隠キャンプ場』では僕は先生の隣りで描いた。これには逸話がある。新田緑さんが関わる。彼女、(成り行きで奥田先生の隣りで描く仕儀になったが)先生の真横では威風を感じて画き難いらしくどうしても僕に奥田先生の隣りに(彼女と先生の中間に)坐れと言う。そして態々別の所に置いてあった僕の大きくて重い道具を担いで持って来て僕に坐って欲しい場所に据えた。「僕は風圧避けのフードのようなものか」と冗談を言うとそのとおりだそう。僕は緑さんの望むとおりの位置を占めたが、それは僕の本望でもあった。僕が奥田先生の真横に坐ったとき、新田緑さんは「奥田先生より上手に描いたら駄目ねんよ」と(恐るべき)冗談を言った。僕は「(先生の前で)そんなことを言えるようなら風圧避けは要らんでしょう」と応えた。奥田先生は苦笑するばかりだった。

こうして奥田先生畢生の絵の一枚が「父が喜ぶ」という奈々子さんの決裁で僕の手中に帰した、信じられない。奈々子さんと重子さんが醸し出す世界はやっぱり奥田先生的(感動的)。僕が先生の通夜の時、奈々子さんを初めて目にした時に直感したことは当たっていた。以下は通夜の夜の日記から。

通夜の席。遺族(子供)が3人並んでいた。(奥田先生の祭壇に近い方から)順番に、長男・陽児氏とその奥さん、先生を最後まで看病したという娘さん、そしてもう一人の娘さん。長男の遺族代表挨拶はチョット変だったが(画家としての奥田憲三を知らな過ぎた)、その兄からマイクを渡されてそれが当然の如く説明に立った妹(娘)さんの自然な振る舞いもチョット変と言えば変だった。そんなことはどうでもよくて、三人の子供達のうち真ん中に立つ娘さんが奥田先生に姿形も顔立ちもそして見せる表情仕草までもソックリなのに僕は感銘を受けて通夜の席で彼女を観察し続けた。この妹(娘)さん――これはもう(見れば見るほど)奥田先生の生き写し(顔立ちもソックリだが、心の表し方(表情)までがソックリ)。僕は思った――彼女はきっと絵が好きだろう、絵描きが好きだろう、父が大好きだろう。散会になりこの妹(娘)さんが出入口近くに立っていた。坂井信子さんが僕を彼女に紹介してくれた。話してみて彼女は、父=画家・奥田憲三を知る者に出会うこと――ただそれだけで十分な喜びを得られる人であることが分った。彼女と話す機会が出来て嬉しかった。奥田先生を永遠に失った悲しさ(心の空洞)が多少癒され(埋められ)たような気がした。この世で未だ奥田先生との絆が完全に失われたと決まったもんじゃない。悲しかったが、最後にちょっぴり嬉しくもあった奥田先生のお通夜だった。

この妹(娘)さんが奥田奈々子さん。

やがて仏間から居間に案内された。ここだけが(普通の、物や資料に埋まっていない)居住空間という感じ。冷えた抹茶をガラスコップで戴きながらここでひとしきり話した。最後に何と奥田憲三先生の形見の「赤い上着」を頂いた。望外の待遇。先生は絵を描くとき赤の上着を常用したがその一枚だそう。この先生の形見の「赤い上着」を戴いた時の感動は幾ら言葉を連ね重ねても書き留められるものではない。以後僕の写生旅行にはこの「赤い上着」が守り本尊の様に憑いて回り僕の車の助手席シートに掛けられて鎮座ましますことだけを記しておく。

4月28日夜、バスで金沢香林坊発、信州安曇野に向けて途中バス中で睡眠。

4月29日早朝、大峰高原(

4月30日――この日は記念すべき日となった。

先ずは大峰高原でのこと。早朝(05:30~07:30)山上が快晴で北アルプスが余りに綺麗なので(大峰高原プチホテルの)朝飯前の一仕事とばかりに画いていると、モチーフを取材して回っていた奥田憲三先生が何時の間にか真後ろに立っていた。そして「早起きは三文の徳と言いますねぇ」との言葉を残して立ち去った。遠くで奥田先生が随行者に「あの人は上手い」と話しているのが聞こえた。

プチホテルでの朝食後一行はバスで

この日は大町温泉「唐松荘」で宿泊。晩の研究会で早朝大峰高原で画いた絵を奥田先生に褒められた。夕方の懇親会で僕はカラオケ(信濃川慕情)を歌ったが奥田先生はそれと絡めて「カラオケもうまいが絵も上手い」と冗談風に言い、冗談ついでに「今日一日お付き合いしましたが(始め)話し掛けても返事もせずに描いている。唖の人かと思っていたら(後で七尾の)加地さんに(あの人は何者かと)訊くと弁護士さんだという、意外でした。」と話した。

5月1日午前木崎湖畔で奥田先生の傍で描いた。何度も何度も先生の絵を見に行った。前日(

芸事は、良い師匠に出会えることが何より。絵の道も同じ。この点、僕の画家(えかき)人生は好運。人物画では八野田博先生、風景画では奥田憲三先生に出会えた。

八野田博先生のこと

八野田博先生と僕は、この世の縁(えにし)に浅からぬものがあった。初めてお会いしたのは僕

居た居たf(^_^;)。これが噂の双子の弟・裕君!(母の言う”ユッちゃん”)

居た居たf(^_^;)。これが噂の双子の弟・裕君!(母の言う”ユッちゃん”)

美知子さん(裕の奥さん)

美知子さん(裕の奥さん)

+-+%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.JPG)

400.jpg)

+-+%E3%82%B3%E3%83%94%E3%83%BC.JPG)

人を動かすのは感情。理性・意識と称するものは後からついて来る。喜びや怒りは爆発的に祭(まつり)的に発散できる。怨み嫉みは陰湿だが立場が逆転し憐れむことが出来れば霧消する。悲しみは別格の感情。悲しみは衝撃性が強く脳裏に深く刻み込まれて人を衝き動かす。悲しみの感情の克服は芸術的昇華の方法の外にはない。

釈迦は居城の「四門」から「出遊」して四苦をわずらう人を見て悲しみその衝撃に衝き動かされて出家した。

ピカソが生涯手離さずアトリエで身近に置いた一枚の絵がある。14歳のときに描いた《裸足の少女》。普通の画集には収録されていない。この絵のコピーを見たとき僕はピカソの心の奥が垣間見えた気がした。少年ピカソは「裸足の少女」に人が生きることの悲しみを見たのだ。そして悲しみの感情に衝き動かされて《裸足の少女》を描いた。ピカソは大人になり悲しみこそが人を人たらしめる感情でありそれが芸術を生み出す淵源であることを確信した。

悲しみの衝撃は僕の人生をも支配した。双子に生まれた宿命だった。このことは後日整理してから必ず書く。書かねば僕の画家人生が始まらず従って終わらない。